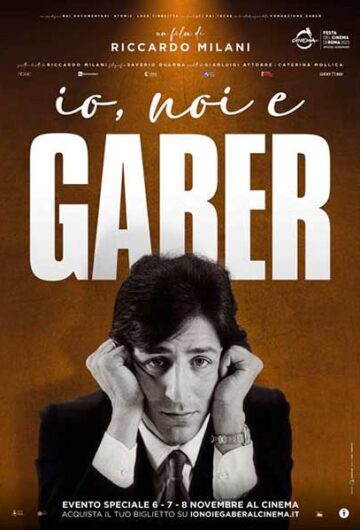

Chi è stato Giorgio Gaber, per la musica italiana ma soprattutto per noi, che magari “non ci sentiamo italiani, ma per fortuna o purtroppo lo siamo”? È forse da questa domanda che è partito Riccardo Milani per raccontare uno dei cantautori più originali del nostro Paese, ma anche un teatrante, un filosofo, un pensatore politico e un “operatore culturale” nel senso più alto e nobile del termine.

A raccontarlo, oltre a decine di spezzoni delle sue apparizioni televisive e dei suoi spettacoli teatrali, e molteplici canzoni scritte e interpretate dal Signor G, sono tanti testimoni che l’hanno conosciuto e che a lui si sono ispirati: dalla figlia Dalia Gaberscick, al nipote Lorenzo Luporini e al suo prozio, lo storico paroliere Sandro Luporini (zio del marito di Gaberscick, Roberto) fino alla vedova Ombretta Colli, che non parla mai ma incarna il suo rimpianto. E poi Jovanotti, Ivano Fossati, Gianni Morandi, Paolo Jannacci, Gino e Michele, Fabio Fazio, Michele Serra, Mogol, Ricky Gianco, Claudio Bisio, persino un giovane attore come Francesco Centorame e figure politiche come Mario Capanna e Pier Luigi Bersani.

Gaber era “un intellettuale promiscuo”, come lo descrive Serra, “raffinato e popolare, di popolo e di élite”.

Passato dall’essere “il re del varietà popolare”, che insieme ad altri tre “matti coraggiosi” – Mina, Jannacci, Celentano – aveva dato uno scossone al piccolo schermo, è poi diventato il re del teatro canzone, sempre entrando a gamba tesa negli ambiti popolare, sociale e politico.

Perché Gaber è stato immerso nel suo tempo sapendo sempre prevederne uno futuro, capace di “non farsi condizionare dalle ideologie”, anche quelle che lui stesso aveva sposato, e di riconoscere “quando la merda è merda”, a rischio di risultare scomodo, e di venire isolato. Un cercatore di verità con un rivelatore interno di bugie non silenziabile, e un grande musicista “che avrebbe potuto mettere in musica l’elenco del telefono”, come sottolinea suo nipote.

Milani entra a fondo nell’utilizzo che faceva Gaber della parola, fondamentale quando “dentro c’è la nostra vita”, e del suo “corpo scenico” che in teatro “sembrava posseduto”, rendeva “la parola visibile” e si trasformava in “melodia cinetica”.

Io, noi e Gaber ricorda che ogni sua canzone aveva “uno spazio di incidenza”, cioè una volontà di intervenire sul reale trasformando la sua libertà in partecipazione, e che non aveva paura di entrare nel vivo del “mettere a fuoco la massificazione e proteggere l’autonomia di pensiero dal conformismo”, come dice Serra, denunciando come mode certi atteggiamenti privi di autentica passione politica e definendo “polli di allevamento” i seguaci di movimenti ormai degenerati: lui, che avrebbe considerato una rivoluzione mangiarsi un’idea, e inseguiva la concretezza invece delle ideologie. Lui che, come dice Fossati, era fatto di nitidezza, di capacità di andare a fondo, di sostanza.

“La cosa meravigliosa è che si contraddice”, afferma Francesco Centorame (parlando di Gaber al presente), e Milani racconta come abbia saputo cambiare nel tempo, poiché, come diceva Gaber stesso, “la verità ferma è misticismo, il movimento è la mia storia, non la staticità”.

In effetti c’è sempre stato in lui qualcosa di imprendibile, mai pacificato o conciliante, ma anche tenace in termini di resistenza umana. Forse la durata del documentario è eccessiva rispetto alla capacità di ascolto del pubblico di oggi, ma non lo è rispetto alle molte dimensioni di Giorgio Gaber. E Milani ci invita implicitamente a fare come dice Paolo Jannacci: a tenercelo dentro l’anima, e non lasciarlo scappare via.